今回、ES経営情報誌『Empas』創刊記念ツイッタ―キャンペーンとして、

日本ES開発協会のビジョンである、

「ミッションを持ったかっこいい大人を世界中に増やそう」

という想いを広めていくために、

「あなたの考える“日本の未来の働く”」について、

ツイッタ―にてつぶやいていただいた先着10名の方に、

『Empas』創刊号をプレゼントします。

まだ『Empas』を良く知らないと言う方もいらっしゃると思いますので、

今回は、創刊号の内容の一部を紹介させていただきます。

●まず、タイトルですが、これはempathy(共感)とcompass(羅針盤)の

二つの言葉をかけた造語です。

これからの時代は、お金や物による従来の資本主義のルールが、

「共感経済」とよばれる新たな競争軸へと変わってきているといいます。

『Empas』では商品サービスや社会的な活動を通してその企業の理念に共感し、

ファンとなる人々を増やすことで、企業の共感を高め、

持続的な経営に繋がっていくという考え方を様々な角度からお伝えしています。

創刊号では、「江戸時代の近江商人から学ぶCSR」や、

特集して、クレドを取り上げ、クレドを軸にした組織づくりの必要性に迫りました。

私たちは日ごろから、クレドについて、

特にESを中心としたクレドの重要性について

皆様にお伝えしておりますが、今回は改めて、

「“クレド“とはなにか」という所からはじまり、

「クレドと企業理念との関わり」、「クレドとマニュアルの違い」、

「クレドのメリット」といったようなクレドの基本的な部分から、

対談形式でご紹介をしています。

社員の成長を通して組織の成長を実現できる

“クレド“についての特集、是非ご一読いただければと思います。

『Empas』の特集ページでは、このように、

経営者や幹部の方へむけて、持続可能経営を実現するための

組織変革の考え方や、中小企業の実例、ツールをどんどん紹介していく予定です。

●また、毎号連載として、「グリーンな法務」、

税理士から見た「グリーンな財務」のコーナーを、

弁護士の上野 晃氏と税理士の堀口成剛氏という新進気鋭の

若手専門家にご担当いただいています。

創刊号ではそれぞれ、「エコ契約をトレンドにしよう」

「そろそろ環境経営を意識してみませんか?」というタイトルで

専門家から見た「グリーンな経営」を分かりやすく解説しています。

さらに、「グリーンな人事」のコーナーでは、

日本ES協会会長の矢萩大輔による執筆の

もと、社労士から見るグリーンな経営の考え方をご紹介しています。

初回は「社会によろこばれる組織変革3つのポイント」に

ついてお伝え致しました。

●随想は“環境とCSRと志のビジネス情報誌”

『オルタナ』の編集長、森摂氏による連載です。

初回は「若者よグリーンに働こう」というテーマで、

愛媛県の池内タオル株式会社や弊社の顧問先でもある大川印刷さんなど、

グリーンな企業の紹介や、「エコ」と「グリーン」の違いといった、

この分野の先駆者ならではの視点での執筆となっています。

●このように、あらゆる角度から「グリーン」、

そして「志経営」にせまり、

また、そのような会社で働くミッションを持ったかっこいい大人を

世界中に増やす事が、『Empas』の使命であると私たちは考えています。

第二号では、さらに多くの方に、「志経営」や「クレド」、

「グリーン」について知っていただくために、

「グリーンクレド」という新しい考え方の紹介や、

「社会によろこばれる小さな会社の作り方」についての特集など、

ますます充実した内容を予定しております。

持続可能な経営を目指す経営者、幹部の皆さん、

是非一度『Empas』をお手にとっていただき、

日本中の会社が「ドリームキラー」から「ドリームメーカー」へ

変わっていくような新たな時代を共に創っていきましょう!

ツイートはこちら

「つながりインタビュー」は、

組織開発のダイアログ(対話)の手法の一つです。

横浜開港150周年記念イベント「イマジンヨコハマ」では、

横浜と関わった「体験」や横浜の「未来」について2人1組でインタビューし合う形で

実施され、イマジン・ヨコハマのさまざまなワークショップの中で行われ、

未来に向けた横浜のイメージを市民創発でまとめていきました。

※イマジン・ヨコハマでは、ワールドカフェやつながりインタビューの取り組みを重ね、

下記のようなブランドイメージがまとまりました。

http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/seisaku/brand/

この手法は、企業の組織開発に関しても活用できます。

例えば、クレドのある職場において、”グリーン”のエッセンスを

盛り込んだグリーンクレドを創ったり、

社員参画型でビジョンを構築する際に、

つながりインタビューで文章の”素(もと)”となる言葉を抽出することができます。

また、新しく社員が入社してきたときに、先輩社員に対してつながりインタビューを

行って、組織内のつながりを明らかにし、「企業文化」や「会社の価値観」を

体感させることもできます。

「社員の絆(つながり)が5倍になれば、組織は10倍成長する」。

職場の中のつながりづくりに、

組織の共感資本の向上に、

つながりインタビューにぜひ取り組んでみてください。

1月28日「日本ES開発協会 冬の定例会 久米繊維工業株式社長 久米信行氏」

~久米社長と学ぼう!社会によろこばれる小さな会社のCSR入門~

ツイート参加プレゼントキャンペーン

1月28日の金曜日に日本ES開発協会 冬の定例会に

ツイッタ―にて参加を表明していただいた方の中から抽選で

Tシャツの国内トップメーカー久米繊維工業株式会社による

”JAPAN MADE"Tシャツをプレゼント!!

※ツイートによる参加お申込みは、本記事最下部、

「ツイートする」というボタンよりお願いします。

●日時 平成23年1月28日(金) 15:00~18:00

●場所 東京都台東区松が谷3-1-12 松が谷センタービル3階

●主賓 久米繊維工業株式会社 代表取締役 久米 信行 氏

●受講料 8000円(税込)

●定例会HP:http://www.jinji-es.com/reikai/20110128.html

内容

前回、USENの対談にてお世話になった久米繊維工業株式会社

代表取締役 久米信行氏をお招きし、「お客様をファンにする方法」、

「自社ブランドの認知度の高め方」、「中小企業のCSR戦略」、

「社会によろこばれる組織作り」等のテーマでお話しをいただきます。

このテーマは、最近、中小企業の経営者様にも時に興味のあるテーマでもあり、

すぐそこにある身近なもの、これからも避けては通れないマストテーマです。

ツイートによる参加お申込み

#jesteireiの前にひとこと添えてお申込みください。

先日、渋谷USENにて

久米繊維株式会社・代表取締役社長久米信行氏と

有限会社人事・労務の矢萩さんとのUSEN放送の対談にお邪魔してきました。

「志経営が社会を変える~真の一流を追及する時代の開拓者との対談シリーズ~」

と銘打ったこの放送では、これまで、大川印刷の大川社長、

オルタナの森編集長、油藤商事の青山専務といった、

高い志をもって経営を行っている方々と、

「志経営」をテーマに対談しています。

どのかたも本当に大きなビジョンと誇りを持った

素晴らしい経営者の方でしたが、今回ご出演いただいた久米社長もまた、

環境に、社会にやさしい志とご自分の仕事に誇りを持った素晴らしい社長さんです。

お父様から受け継いだ、Tシャツ作りの仕事への想いや、

現代社会の未来への想い、社員の個性を生かす独自の社員教育は

本当に勉強になるものでした。

対談の中盤、オーガニックコットン、

そして日本製のTシャツにこだわるわけについてのお話の様子を一部ご紹介します。

久米社長:実は、これは安心していただいてよろしいのですが、

製品になる段階では残留農薬というのはほとんどありません。

だから、それを着たから自分の肌がかぶれるとかいうことではないのです。

しかし自分の国にないので、どうしても見えづらい。

だったら安いもののほうがいいとなりがちなのです。

要は、臭いものには蓋をしているような状態で、

安いTシャツが海外から入ってきている状態なんですね。

それを知って、もちろん私たちも海外の生産も行っていましたが、

これをずっと続けていたら、まだ小学校6年生と3年生の私の子供達が、

将来、お父さんのことどう思うだろうかって、

あるときちょっと怖くなったわけですよ。

矢萩さん:なるほど。うん。

久米社長:というのは、今の子供達は小学生のうちには、

徹底した環境教育を受けているんです。

矢萩さん:そうらしいですね。

久米社長:ええ。COP10の話を「お父さん知ってる?」とか言うわけです。

そういう子どもたちが…。

矢萩さん:ちゃんとごみも分別してありますしね、子どもも。

久米社長:そうそう。そうすると、例えば一生懸命商売をして、

会社を大きくして名前は残したかもしれないけど、

子供達に「お父さんの会社は大きいね、でも海外の畑は

どうしちゃったの?」とか、「海外の子どもたちはどうしちゃったの?」

と言われたら、死ぬに死ねないじゃないですか。

さすがは創業から半世紀以上も続く会社の社長さんですね。

国産Tシャツへこだわり続ける姿勢、その裏にある次世代への、

そして地球環境への想い。

さらに、長いスパンで、また、適材適所で社員を育てていくというスタンス、

そして、本業であるTシャツ作りを通じてのイベント参加等による社会貢献と

ここでは紹介しきれない素晴らしいお話しをたくさんいただきました。

これからの時代、こういった経営をしていく企業こそが持続可能性を

もった企業であるのだと実感しました。

また、久米社長はこうした志を情報として発信する意識も高く、

ブログやツイッタ―でもたいへんな人気を博しています。

私たちの会社にも「人や環境や社会にやさしい」という経営理念があり、

ブログやツイッタ―を通じて皆様にこうして発信させていただいていますが、

これからも久米社長のようにどんどん、社会に向けてこうした情報を

発信していきたいと改めて感じました。

そして、社会的な活動を取り入れた、持続可能な経営を行う企業が日本中、

いや、世界中にどんどん増えていけばと思います。

そんな想いを再確認させていただいたUSEN収録となりました。

久米社長、本当にありがとうございました!!

**

久米社長をお呼びした日本ES開発協会の定例会

「久米社長と学ぼう!社会によろこばれる小さな会社のCSR入門」が1月28日に開催!

先日当ブログにてご紹介させていただいた社内会議の第二回目が行われました。

議題は、前回の会議にて宿題にもなっていた、「社会によろこばれる会社とは何か?」です。

前回からの宿題と言う事もあってか、付箋のワークを始めるや否や、

見る見るうちに模造紙が付箋でいっぱいになっていきます。

私も、自分なりに「社会がよろこぶ会社」について、

何枚も付箋を書かせて頂きました。

普段の会議では、話をまとめようとして言葉に詰まってしまう事もありますが、

こうしたワークを導入することにより、気負いせずにたくさんの意見を発信し、

本当にたくさんの、そして興味深い、「社会によろこばれる会社」の姿が

浮かび上がってきました。

皆様にも会議の中ででた意見を、いくつかご紹介したいと思います。

・江戸時代における、三方良しの考え方を実現できる会社。

仕事は神様に与えられた使命であるから、売り手よし、

買い手よし社会よしという商売を目指していかなければ

ならないのではないでしょうか。

・企業の社会貢献の肝は、本業の中で行える事だと

よく言われていますが、本業はもちろん、本業と関係のない部分で、

社会貢献をしていくべき業種もあると思います。

・日本独特の文化や歴史観を大切に守りながらも、

世界へむけて発信していく会社ではないでしょうか。

日本人として、日本を愛する気持ちを持って働く事は、

社会に共感され、認められていくはず。

・地域を愛し、地域の為に働く事の出来る会社こそが

社会によろこばれる会社だと思う。

・地方のシャッター街等を見ると、何とも言えない気分になりますよね?

・他の会社には真似のできない、技術や価値を提供できるような会社。

「よくぞこの商品(サービス)をつくってくれた」と

言われるような会社だと思います。

いかがでしょうか?

実は、ここで紹介させていただいた意見はほんの一部です。

しかしこれらの意見をふくめ、会議の中で出てきた意見には、

なんらかの共通点があるように思えます。

参加者の皆さんから、何度も出てきた言葉いくつかあります。

「共感」「地域」「環境」「感謝」等の言葉です。

おそらくこのあたりに「社会によろこばれる会社」を

定義づけるヒントがありそうです。

「社会によろこばれる会社とはなにか」と言う事を常に自問自答し、

また、メンバー内で意識の共有をしながら、

私たち自身も「社会によろこばれる会社」であるために、

励んでいこうと思います。

新たな年がはじまった。

今年は、「ミッションをもったかっこいい大人を世界中に増やす」

という使命をもって具体的にビジョンとして行動に移す時だ。

今、神田昌典氏と渡部昇一氏の対談を纏めた『日本人の成功の法則』が

ベストセラーになっている。

その中の一節で、東西に分断されていた当時のドイツの経済格差を

目の当たりにした渡部さんが、なぜ西と比べ東は繁栄しなかったのかに

ついて解説している。私自身の仕事にも、そして日本の行く末にも興味深い内容だった。

渡部さんが言うには、東は、夢を描くことができないという。

共産主義の下、計画を立て、これをしろ、あれをしろ。一方西は、自由主義。

「してはいけないことはこれだけだ、それ以外は何をしてもいい」という政策。

逆を言えば、禁止されていること以外は何をやってもいい。

だから、“夢を描ける国”が繁栄したのだと。

私は、クレド(信条)の意義はここにあるのだと思う。

クレドの価値基準の枠からはみ出なければ何をしても良いということ。

マニュアルも大切だが、計画や論理の世界からロマンや当事者意識は生まれない。

左脳ももちろん大切だが、人の意識を変え行動を起こすには、

クレドを軸とした右脳型のマネジメントを取り入れることも必要だ。

会社が伸びていく秘訣はそこにあるのかもしれない。

ところで世の中は、約70年周期で大きな転換を迎えるという。

明治維新、太平洋戦争、そして2015年、

次の大きな変革の時代はもうすぐそこまできている。

それは、我々が今進めているまさに新しい資本主義の方向性であることに間違いない。

モノやお金中心の資本主義の世の中から、共感資本の時代こそがこれからの企業の競争力になる。

コカコーラの目に見えない資本は、7兆円といわれている。

これからの競争の軸は、自己投影型社会の中で、

この目に見えない“共感資本”をいかに高めるかの勝負だ。

日本人にはもともと人を思いやる助け合いという精神がDNAとして存在している。

それははるか昔の農耕文化にさかのぼる。

陰徳を良しとする日本の文化の中に、その考えは今もはっきりと存在する。

現に、昨年末から児童施設にランドセルを贈った方がいる。

その行為は共感共鳴し合い、瞬く間に日本中に広がっている。

一種のブームという人もいるが、このことは経済にも表れている。

我々に出来ることそれは、自らの共感資本を高め、そして周りにもその大切さを伝えていく。

そして、共感資本を高める会社が増えるということは、

つまるところミッションをもったかっこいい大人が日本中に増えることである。

それは、世界一幸せな国・日本の創造へとつながるのだ。

2010年には、私達(有)人事・労務が母体である日本ES開発協会主催の活動

「Good jobプロジェクト」の一環で、フェアトレードや児童労働、

限界集落といった活動に関わるブースが集まるお祭「グリーンフェス」という

新たな試みを行なったが、予想を上回る1,000名近い方が参加していただいた。

そして参加者の中には、日光街道143Kmの道のりをゴールし

「どうして自分が最後まで歩ききったかがわからない。

なぜ大人にもなってこんな企画に参加したのか?」と自然に溢れる涙を

止めることなく話す人がいた。

またある方は、「このイベントに参加して、自分はまだまだやれるのだ

という自信ができた。

かっこいい大人の意味、それは、ミッションをもった大人であることだ」とおっしゃっていた。

今年はこの「ミッションをもったカッコいい大人を世界中に増やす」

という使命感をもって、私たち自身が皆様に届ける前に、

まずは我々がこの使命感を実践するのだ。

社会保険労務士・キャリアコンサルタントとして日本唯一の

社会貢献を軸とした団体をもつ我々。

そしてESのコンサルタントであり、人事コンサルタントであり、

規程を作成することが出来る。

そして我々がそのような社会をつくりだすにふさわしい人材であるように、

一人ひとりのスタッフが心をみがく努力をすることだ。

集団として、これからの「社会によろこばれる会社をつくる」という

ビジョンに対して我々がやるべきこと、世の中の期待に応えなければならないことは、

多々あるはずだ!

例えば、クレドを作成する意義は、組織ブランドを作ること。

組織能力を高めるツールがクレドである。共感資本を高めることは、

自己投影社会の中で企業が競争力を生み出す。

人、金、物、情報のもう一つの競争力の源泉である社会的課題や

環境についての解決策を第5の競争軸として経営にもりこむことだ。

これは、なにもコカコーラのような大企業のブランド戦略を

意味するものでなく、中小企業こそ価格競争に負けない分野を

探し出し地域や業界によろこばれる会社としてピンポイントで

定めた小さな世界で一番になるように経営を研ぎ澄ましていかなくてはならない。

エネルギーの分散を防ぎ集中して経営を磨き上げることだ。

そのためのツールとして、クレドを創り皆の価値、

行動基準を一つのベクトルへ集中していくのだ。

今後、同じ方向性をもつ株式会社オルタナとの提携、

そして「グリーンクレド」という新しい企画やグリーンアクション、

クレドを用いた報酬、規程の整備などいままでのESクレドやビジョンに

グリーンという要素を盛り込み地域や市場から応援されやすい体質を作る。

まさに「社会によろこばれる会社をつくる」お手伝いをする集団として

我々が力を発揮するときが今なのだ。

一社でも多くの会社が平たく言えば、

「世の中から必要とされているという自信」を全社員が

共有できる場として機能していくということだ。

“人にやさしい”というES的視点に加え、更に正義・地球や地域社会、

環境など大きな枠組みへの貢献、新時代への新しい価値の創造という視点を

企業に広め、根付かせていくことが必要である。

地域で活躍する場をつくることで日本のリーダー達を輝かせ、

会社を輝かせることは、日本全体に誇りと勇気を取り戻すことに通じるはずだ。

そして今までの資本主義の枠組みに埋没していたリーダー達に、新たな光を与え、

会社で地域で活躍する場をつくることは、日本の新しいリーダーを輝かせ、

会社を輝かせること、それは日本全体の誇りと勇気を取り戻すことに通じるはずなのだ。

今年一年、これのみを考え、一心不乱に進んでいこう。

そして、多くの共感する仲間と共に力強い一歩を踏み出すのだ!

有限会社人事・労務

代表取締役 矢萩大輔

Good job プロジェクトのフィナーレでも、礒谷支社長から内村鑑三について

講義を頂きましたが、先日、たまたま友人の社長さんから

内村鑑三の仕事の心構えについて手紙のコピーを頂いたとのこと、

この手紙は「成功の秘訣」といって、星野リゾートの星野さんの祖父に

友人の内村鑑三が、星野さんの祖父の経営について手紙として送ったもの。

いま、星野リゾートは、私も何度か利用させていただきましたが、

書籍などだし日本のビジョナリー経営の一つに数えられるほどになっていますが、

星野社長自身も何かの折には、常に目を通し心に刻むでいるとのこと。

以下は、成功の秘訣の内容です。

成功の秘訣

六十六翁 内村鑑三

一、 自己に頼るべし、他人に頼るべからず。

一、 本を固うすべし、然らば事業は自づから発展すべし。

一、 急ぐべからず、自働車の如きも成るべく徐行すべし。

一、 成功本位の米国主義に倣ふべからず。誠実本位の日本主義に則るべし。

一、 濫費は罪悪なりと知るべし。

一、 能く天の命に聞いて行うべし。自ら己が運命を作らんと欲すべからず。

一、 雇人は兄弟と思ふべし。客人は家族として扱ふべし。

一、 誠実に由りて得たる信用は最大の財産なりと知るべし。

一、 清潔、整頓、堅実を主とすべし。

一、 人もし全世界を得るとも其霊魂を失はば何の益あらんや。人生の目的は金銭を得るに非ず。品性を完成するにあり。

以上

どれも難しいですね。とくに最後の品格というのが、いまの私には一番大変かも?

そして最後が、いわゆる経営の新たな競争軸である

「地域の社会的課題や環境の問題を解決する」といった、

「社会によろこばれる志の高い会社」を目指すという点です。

顧客や社会からの信頼・評判といった目には見えないものを

大切にする企業文化や、地域社会との結びつきを強めるといった新たな視点です。

環境に負荷を与えない商品や、

児童労働問題などを解決するためのフェアートレード商品、

ビークオイル問題とバイオ燃料などこの新たな競争軸を

大切にした会社が、社会の持続可能性と自社の経済的発展を

調和させるという流れが、現実に今起きているのです。

このように、「共感資本」を高めるという新たなリーダーシップが

求められる時代へと移り変わっており、

今までの”牽引型”のリーダーシップから、

職場や個々人の頭の中に暗黙知として埋もれている、

目にはみえないものを大切な資本として捉え直したり、

組織そのものの声を聴くといった、

新たな能力をリーダーは身に付けなければならないのです。

すなわち、組織を牽引しようという操作主義のリーダーから、

組織そのものの意思に耳を澄ませ、能力を引き出す・促すといった

新たな”サーバントリーダーシップ”の時代へと変化しているのです。

「社会によろこばれる会社」とはどのような会社だろうか。

これは、私が先日出席した社内会議の議題です。

社会によろこばれる会社・・・

例えば、社会問題に積極的に取り組んでいる会社の事でしょうか?

あるいは、お客様の満足度が高い会社の事を

指す場合もあるかもしれません。

テーマが広いという事もあって、

様々な意見が飛び交い会議はどんどん熱を帯びていきました。

しかし、そもそも「社会がよろこぶ」とは

一体どのような状態なのでしょうか?

世の中がお金や物で溢れていて

どんな情報でもすぐに手に入るという事?

確かに、お金や物、情報と言ったものは

皆が欲しがる訳で、貰って嬉しくないことはないでしょう。

しかし、それらであふれた状態が「社会がよろこぶ」ということであれば

今、社会はそれなりに「よろこんでいる」といえるでしょう。

しかし、本当にそうなのでしょうか。

これはいつもうちのボスが言っている事でもあるのですが、

昨今、お金や物を中心にした資本主義のルールから、

「共感」によって市場の意思決定が行われるような世の中

へと変わってきています。

すなわち、価格の低い、高性能な商品から売れていくような時代から、

商品が持つストーリーや生産者の志への共感、

自己投影によって商品が売れていく時代へと大きな変革が起こっているのです。

このような共感を得て、「この商品が欲しいから」ではなく

「この会社がつくったから」と言ってくれるファンの存在が

これからの組織には必要で、組織自身がブランドに

なっていく時代であるということです。

自分が共感できるものや出来事によろこびを覚える社会において、

「社会によろこばれる会社」になるためには、

経営者はもちろん、その会社で働く人間それぞれが、

自分の仕事に誇りを持っている事が必要です。

それは、具体的にどういうことでしょうか?

環境に配慮した商品を扱う事、本業を通じての地域活性、

あるいは社員の社会貢献活動を支援する制度を

取り入れている会社であるという事・・・

答えは一つではないのでしょう。

それぞれの立場や職種によっても

出来ることは変わってくるかもしれません。

ならば、私や私の会社のメンバーは、

コンサルティング会社として「社会によろこばれる会社」を

創るために何をすればいいのでしょう。

実はこれは、次回会議までの私の宿題なのです。

皆さんは「社会によろこばれる会社」を目指すために、

どんな事をしていますか?

そして、これからどんなことをしていきたいですか?

さて、「共感資本」とはなにか?

それは、絆という目に見えないものを大切にする企業文化です。

その企業文化とは、以下の3つに大別できます。

1.仕事と個人の人生との結びつき

2.リーダーと部下との関係

3.地域社会と会社そのものの結びつき

の3つです。

まず、個人は、この会社という舞台の中で

「仕事を通した自己の成長・人生の成功を実感できているか」

ということです。

1日起きている時間の80パーセント近くを仕事に費やしている我々にとって、

仕事そのものに充実を得られなければ、

人生そのものがつまらないものになってしまうのではないでしょうか?

人生の楽しみは、余暇のほうにあるのでなく

仕事そのもののほうにどうも真実があるという前提にたって

眺めてみるという視点が、大切なのだと思います。

そのような視点から、仕事と個人のつながり、

商品やサービスと個人のつながりという

目に見えない資本に目をむけてみる必要があるのです。

次は、リーダーと部下との関係です。

社員が辞めていくなかでも特に多い理由は、なにか?

それは、「尊敬できる上司がいないから」というものです。

事業そのものに関してよりも、その仕事を誰とやるのかが大切なのです。

リーダーと部下との関係は、

師匠と弟子との関係にたとえると分かりやすくなります。

部下は、リーダーから技術や目に見える能力を

学ぶこと以上に大切なことは、上司の姿勢そのものです。

それは、目に見えないものであり、いわゆる上司の背中を

見て育つということであり暗黙知と呼ばれるものです。

師匠から学ぶべき暗黙知には、次の3点が、あります。

まず、1点目は、上司が、どのようなところを大切にして

物事を運んだり、進めたりしているのかという着眼点。

そして、2点目は、上司が、どのようなタイミングや

呼吸で相手との会話や資料などのプレゼンの道具を出してくるのか。

3点目は、仕事に当たる姿勢そのものでありその仕事やお客さんにかける思い。

このようなものは、普段なかなか形や言葉として見えるものではなく、

本人と生活や行動を共にしてはじめて分かるものであったり、

掘り下げて観てみないとわからないものであったりするのです。

このような資本を大切にし暗黙知を形式知化にするという

試みの時間を意識的に社内で作ることも大切です。

・・・つづく

最近の管理職の仕事は大変です。

今まで、夢想だにしない市場を想定して

新たな商品やサービスを企画し未来に向かって商品、

サービスをお客様に販売しなくてはならないのですから。

まさに、井戸の中の蛙が外の世界を正確に理解し井戸の外に向かって

商品を企画販売するようなものなのではないでしょうか?

今世の中は、お金やもの中心の資本主義のルールから、

ドラッカーの言う知識資本の時代へ、

そして、今まさに私たちの前に展開しようとしている新しいモノサシは、

絆を中心とした共感経済へと移り変わってきているのです。

我々経営者が、このような共感経済という新しいルールの中で

これから大切にしなければならない資本とはなんでしょうか?

そして、管理職のみなさんが、身につけるべき能力や視点とはどのように

移り変わっていくのでしょうか?

いま、私のところには、お客様からリーダーシップの

あり方についての相談を受けることが多くなってきました。

それは、いままでのリーダーシップ研修のあり方についてや

どのようなリーダーを組織の長として配置すべきかという相談なのですが、

これは、いままでの研修のあり方や、

リーダーとしてのあり方に大きな変化が訪れていることを意味しています。

このようなお客様に対して、

●「共感資本とは何か」を経営者自らが理解すること

●個人のスキルを上げることよりも組織の能力を上げるという観点から

新しいリーダーシップのあり方を学ばせること。

この2点についてアドバイスをさせていただいています。

・・・つづく

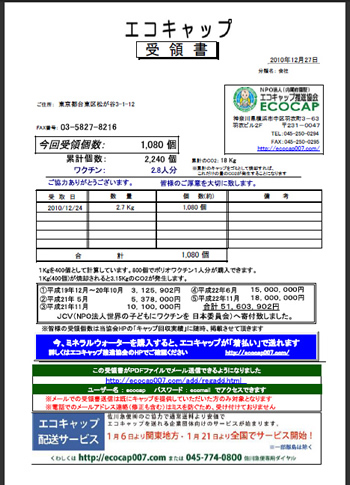

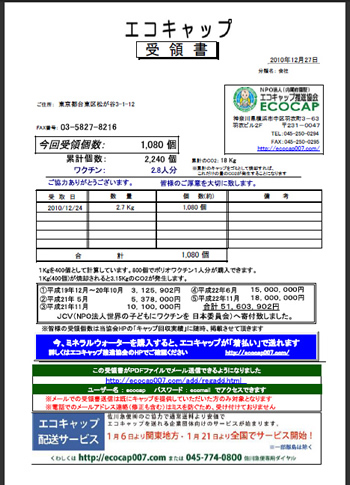

先日ご紹介しました、エコキャップ収集活動。

引き続き、毎日飲み物を飲んだら、キャップをはずし、

すすいで分別!

私達の会社では、それはもう習慣化してきて、

苦もなくどんどんキャップ増え・・・

今回は1080個!

前回同様にNPO法人エコキャップ推進協会にキャップをお送りし、

受領書をいただきました!

前回9月から約4ヶ月分、キャップが1080個で・・・

ワクチン1.3人分!

前回からの累計だと、2.8人分でした。

累計が出ることに少し驚きました。

エコキャップ推進協会に弊社が登録されて、

今後は毎回の個数と累計を出してくれるようです。

また、今回キャップがエコキャップ推進協会に届いた日が

12月24日のクリスマス・イブ。

世界のどこかの誰かへのささやかなプレゼントになったでしょうか。

少しささやかすぎるかもしれませんが、、、

小さなエコ。小さな社会貢献。

小さなことを積み重ねて、もっと大きなプレゼントを贈れるよう、

続けていければと思いました。

|