「ESマネジメント5つのステップ講座(第12クール)」を行ないました。

二週連続で、計8時間の”特訓”講座です。

今回は特に、

リーダーとしていかに企業文化を磨き育んでいくか、

そのためにいかにES(従業員満足)を軸とした組織づくりを進めて

いくべきか、という内容でお伝えしました。

対話型のワークを多く盛り込む講座なので、

参加者(社長さんや管理職の方々)が、普段どのようなことを考え

感じながら、仕事に取り組んでいるのか・社員と接しているのか、

をお互いに共有することができ、リーダー同士の異業種交流の場とも

なっています。

次回は、8月19日・26日の二日間。

どのようなリーダーの方々との出会いがあるか、楽しみです。

先日、評価者訓練のセミナーをやりました。

4回シリーズの2回目です。

人間の評価はどうしても主観が入ります。

客観的で妥当性のある公平な評価ができるようにこのセミナーで

スキルアップしてもらうことが目的です。

実例を使っての演習ではサザエさん家族を会社の組織にたとえ、

波平部長、サザエ課長の下にいるカツオ主任の行動を参加者で

評価してもらいました。

個人演習の後のグループ演習では活発なご意見が数多く出て

参加者各人の怠りやすいエラーの傾向も認識いただけたと思います。

5月18日、弊社の顧問先になりますフォーフェアリー株式会社にて企業文化を育てるしくみの1つ『職場の習慣』を実践してきました。

フォーフェアリー株式会社は横浜市都筑区で「future table」の施設名で小学校に通う児童を対象に活動している民間の学童保育施設になります。

「学びを通じて道を伝える“学童保育”」をサービスコンセプトとし、介護老人施設訪問、地域ゴミ拾い、植林などの社会活動などを授業に取り入れ、子どもたちの学習力・体力・創造力を育成するとともに礼儀やチームワーク・マナーなど将来社会で強く・健全に生き抜くための道を伝える教育を実践されています。

私達も明るく元気な職場づくりに携わらせて頂いておりますが、フォーフェアリーのスタッフの方達は非常に元気があるので、私達も日々元気を頂いております。

今回は、企業文化を育てるしくみの1つ『職場の習慣』を実践しました。

まずは、私の方から『職場の習慣』の活用方法と目的について説明をいたしました。

1つ目が朝礼で日々、経営理念を読み上げたり、今日のクレドを発表したりすることによってクレドに取り組むことを習慣化するということで、2つ目がセルフコーチングで、一日の仕事が終わる際、クレドを踏まえて行動して気づいたことや反省点、心動かされたことをそれぞれの欄に記入することであらゆる物事から気づきを得ることになります。

そして、この2つ活用方法を日々実践していくことにより『感性のアンテナ』を養いメンバー同士のつながりを深めていくことを目的としています。

まずは、メンバー皆で元気よく経営理念の唱和をしました。

次に、フォーフェアリーの『Our Credo』

(グリーンクレド)の中からその日意識して取り組みたい『今日のクレド』を一つ選び、どのように行動するか考え記入しました。

『今日のクレド』が書き終わったら、4人で1グループになり1人ずつグループ内で『今日のクレド』を発表してダイアログ(対話)を実践しました。

非常に和やかな雰囲気の中、『子供達をあずかるのだから、絶対安全の追求を実践します。今日は野球をするので足を滑らして子供が怪我をしないよう注意します!』『社員みんなが実践して子供たちに伝えていくため、礼儀を重んじた人間形成を実践します。

元気にあいさつをしていきます!』など、今日はなぜそのクレドを選んだのか?今日は何をしたいのかスタッフの皆さまが熱く語ってくださいました。

グループで話し合ったらそのあとは、全体で発表しました。

今日のクレドの発表が終わったら、前日の振り返りを行いセルフコーチングをしました。

その後に『一日一話 気づきのデイリーコラム』の読み上げと話を聞いた感想を発表。

デイリーコラムでは76歳だけれども背筋がピンとまっすぐ伸びていていつも元気でいきいきしているおばあさんのお話。

プラスの言葉を発するのと、正しい姿勢で生活をすることが大事だということを改めて感じました。

最後は、メンバー皆でご縁のある方について一人ずつ書いてグループで発表して全体で発表して、ご縁の大切さ、ありがたさについてメンバーで共有しました。

今日一日職場の習慣を実践しましたが、フォーフェアリーのスタッフは元気が良くて一人一人が仕事に対していろいろな思いや体験を持っていると感じました。

また、スタッフ一人一人が体験した話を聞くことによってその組織の中に共感が生まれていくのを実感しました。

これから、職場の習慣を毎日実践していく中でより企業文化を育てていくことができればと思います。

5月18日、東京商工会議所世田谷支部でセミナーを行ってきました。

東日本大震災以後、会社としてどのような労務管理が求められているのか、というテーマで2時間ばかりお話をした次第です。

震災によって東京の会社でも業績が落ち込んだ会社が多く、社員さんを休ませるなどの対応をした会社さんもあったと思います。

そんなとき、会社は社員さんにはお給料を払わなくてはいけないのでしょうか。

本人は働いていないけれど・・。

(→※給与としての支払いはいらないが、休業手当という別のお金を払わなければならない。)

講義の前半は、そんな質問からスタートし、『休業手当』を支払うべき基準の説明とその計算方法を具体的な事例をまじえながら解説。

その後、休業等によって人件費負担を軽減させているとはいえ、それでもなお負担が大きいものとして会社を悩ませがちな、『社会保険料』の取り扱いをどうすべきか、どうしたら負担を軽減できるか、についてお話しました。

講義の後半は、会社としていよいよ業績悪化が著しくなった場合の対応方法として、賃金カットの減額の程度やその実施方法、さらにはリストラ・解雇を考えたときに会社が気を付けなければならない留意点と訴訟になった場合にどれだけリスクがあるのか等について解説を加え、解雇ではない人件費負担の軽減方法として、解雇をしてももらえる助成金の話や、さらに被災地の方を採用した場合の助成金について紹介しました。

そして最後に、最近ニュースでも話題にあがる『ボランティア休暇』について参加者の皆さんに考えていただきました。

“現地の地域の人たちのことを、自分のことと同じように考えることができる社員さんは、きっと将来会社のことも同じように、自分のこととして考えてくれる人間になってくれるだろう”

若い社員さんからのボランティアに行きたいという強い希望を受けて、ある会社では今回はじめて『ボランティア休暇』を制度として作りました。

その時に検討した休暇制度の内容等の説明を加えながら、最後のまとめとして、時代に求められる社員像、会社像や、過去の成果主義型制度の失敗から見えてきた組織づくりとはどうあるべきか、といった点について触れて講義は終わりました。

講義終了後に記入いただいたアンケート結果も上々で、世田谷支部の局長にご挨拶させていただいて様々な意見交換ができた点もよかったと思います。

5月17日に東京商工会議所台東支部において第二回「震災の影響下における労務管理」セミナーを行いました。

前回4月19日に開催された同セミナーが好評であったことから、今回は場所を広い会場に移し、時間も30分長くし、2時間30分での開催となりました。

講義内容

1.計画停電による休業の取扱いについて

2.業績悪化による賃金未払いについて

3.業績悪化に伴う解雇について

4.社会保険料の節約について

5.今だから使える助成金

6.ボランティア休暇について

7.災害時の労務管理 他

計画停電による休業の取扱いについては、震災から2か月が過ぎており一時の計画停電による問題は過ぎてはいますが、今後夏場に向け、計画停電の復活や輪番制での操業も考えられることから休業手当についての考え方は重要です。行政の通達を基に事例をあげ休業手当を支払う必要があるかどうか、またその時の計算方法などを説明しました。

震災の影響下で経営状況が悪化した場合に賃金カットや解雇については特に問題となります。政府は「日本はひとつプロジェクト」の中で被災した方々の雇用の維持・確保のためにいくつかの施策を講じていますが、どうしても賃金カットや解雇をせざるを得なくなった時の対応について説明しました。

終了後の相談では「社会保険加入の問題」「賃金カットでの組合との策」など具体的に踏み込んだご相談にも対応させていただきました。

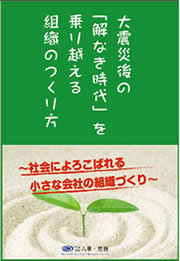

セミナー最後に弊社が取り組んでいる「大震災後の解なき時代を乗り越える組織のつくり方」の話をさせていただきました。

今この解なき時代に本当に強い会社、生き残れる会社とはどんな会社なのかを陸前高田市のみそ、しょうゆ製造会社八木澤商店の例をあげて話しましたが、多くの経営者の方と共感していただけたと思います。

またこの「大震災後の解なき時代を乗り越える組織のつくり方」をテーマにした小冊子についても多くのお申し込みがありました。(ご購入いただいた代金500円のうち300円を東日本大震災の義援金として寄付しております) *画像をクリックすると詳細をご覧いただけます。

詳しくはこちら→

http://www.cj-jinji-roumu.com/gr_sasshi.html

このセミナーは今後も、5月18日世田谷支部、6月17日墨田支部、7月12日杉並支部にて行われる予定です。

平成23年5月16日(月)秋田県大曲法人会に招かれ『経営者が知っておきたい!東日本大震災にかかる政府施策と企業対応策』という題で講演をしました。

秋田県は今回の震災で災害救助法適用地域の9県には入っていませんが、お聞きするところによると、これまでに材料や商品が届かないために営業ができなかったなど隣県として経済的影響がかなり出ているとのことで、参加された皆様は大変興味深く聞き入っていただきました。

まず最初に今回の震災で政府が出している施策である「日本はひとつしごとプロジェクト」について説明しました。

これは政府が雇用を守るという方針のもとに行われているのもので、現在第一フェーズから第二フェーズに移っています。東日本大震災復旧のための第一次補正予算も衆議院を通過したこともあり各施策が具体的に実行されつつあります。

助成金関連については最新の情報として5月2日以降に被災地の方を雇い入れた場合に受けられる「被災者雇用開発助成金」を説明し、隣県の秋田でも十分に活用できるものであることの認識を持っていただきました。

ボランティア休暇については既に参加されている従業員の方もいらっしゃるとのことで、町のあちこちに掲げられている「がんばろう日本、がんばろう東北」というキャンペーンが復興に向けて実際の活動として行われていることを感じました。

最後に、今回の震災の影響で売り上げに大きな影響を受けたある会社幹部の方から「働くことが復興につながるんだという意識で今後も東北のために頑張っていきたい」と熱く語っておられた言葉をかみしめながら帰路につきました。

講義内容

『経営者が知っておきたい!

《最新》東日本大震災にかかる政府施策と企業対応策』

1.「日本はひとつ」しごとプロジェクトと助成金

・今だから使える各種助成金

2.賃金カット、未払い賃金について

・賃金カットの前にやるべきこと

・賃金カットを実施する

・賃金カットはどこまで可能か

3.業績悪化に伴う解雇について

・解雇の制限

・解雇予告と予告手当

・労働者にとっての解雇

4.ボランティア休暇について

・ボランティア休暇の事前取り決め

・ボランティア活動中のトラブル

5.震災時の労務管理 他

・ほんとうに強い会社とは

・「解なき時代」の働く意味について

株式会社オルタナ主催で代表の森さんをはじめ、

グリーン経営者フォーラムみなさんと4月22日から4月26日の

1泊3日で、被災地へ支援活動へいってまいりました。

お会いした、仙台JC理事長の次の言葉が、印象的でした。

「土曜日、日曜日だけが、被災地なのではない。毎日が被災地なのです。

安定的な支援を求めています。」

被災地の支援は、物から人の支援に動いているようです。

詳細を下記URLに載せています。

私たちには、今後の子孫のためにも、

今、やらなければいけないことがある。

私に何かできるのだろうか?

被災地に力強く、桜が咲き誇っていました。

→ダウンロード (第1回)被災地支援活動レポート

→ダウンロード (第2回)被災地支援活動レポート

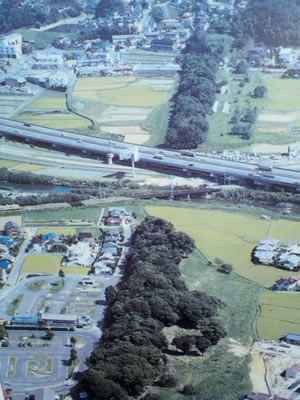

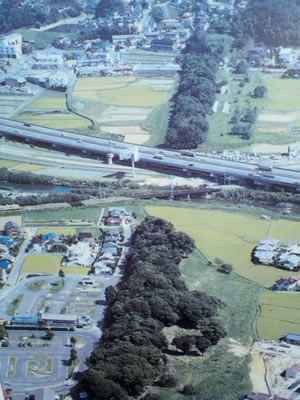

大宰府天満宮を見た後、防人の舞台となった城塁「水城(みずき)」を見に行く。

中国の万里の長城と同じ発想で、博多湾にむかって海からの敵軍を防御する施設だ。

日本は、そのころ、

663年に朝鮮半島の百済救済のために出兵した倭軍が白村江の戦いにて唐・新羅の連合軍に大敗した。唐が攻めてくるのではないかとの憂慮は、その頃の朝廷の強迫観念は物凄く翌664年に水城を築かせている。

この写真からも分かるように九州大宰府を守る形で山と山の間をこの水城を築いてせき止める施設だ。

以下ウィキペディアより参照。

平安時代に入り、桓武天皇の792年に健児の制が成立して軍団、兵士が廃止されても、国土防衛のため兵士の質よりも数を重視した朝廷は防人廃止を先送りした。

実際に防人軍団の外国勢力との交戦は、1019年に中国沿海地方の女真族が対馬から北九州を襲撃した刀伊の入寇の一度だけである。院政期になり

次第に防人軍団の規模を縮小し、大宰府消滅とともに消えていった。

『日本書紀』には次のことがらが記されているので、水城構築の背景には安全保障上の並ならぬ懸念があったことが分かる。

a.. 663年、日本は百済に味方して朝鮮半島で唐・新羅連合軍と戦ったが大敗した(白村江の戦い)。

b.. 当時称制を執っていた中大兄皇子は、唐・新羅がさらには博多湾から大宰府に攻め込むことを想定し、万一の場合に備えて翌664年に水城を築かせた。

c.. 翌665年には北九州から瀬戸内海沿岸にかけて大野城、基肄城、長門城などの古代山城(朝鮮式山城)を築かせた。

d.. 667年には都を内陸部の近江大津宮に遷した。

e.. その翌年の正月に中大兄皇子はやっと即位した(天智天皇)。

f.. 築城にあたっては、亡命百済人の憶礼福留(おくらいふくる)、四比福夫(しひふくふ)が建設の指揮を執った。

後年、1274年の文永の役では、襲来する蒙古軍に対する防衛線として改修が施されたが、ここが実際に戦場となることはなかった。

弥生時代に本格的な稲作文化が、伝わった辺境に地で後進国であった日本が、その頃の先進国である唐に戦いに挑んだというのは、驚きである。

これだけの防備と警備をあたらせるには、相当の権力と地方への政権への信頼と浸透が必要であり天智帝の善政を窺える。

GWの休暇を利用して、「日本の働く」の原点を探りに九州吉野ヶ里遺跡に行ってきました。

この遺跡は、日本に農耕が広まった紀元前5世紀ごろから始まる弥生文化

の遺跡であり今の日本というクニ柄の原点でもあります。

「魏志倭人伝」に載る、邪馬台国の生活様式や集落の構えが、

そっくりなことでも注目を浴びる。

多摩大教授の田坂広志さんが、ヘーゲルの弁証法から文明は、螺旋的発展に進化すると

唱えています。もし、この理論が正しいのであれば、この2千5百年前の

我々の先祖の行動は、私たちの「日本の未来の働くを創造する」という命題に

確かな方向を示してくれる。

貨幣経済が、生まれる前まで、人間にとって働くとは、喜びであったということ。

日本が縄文時代の狩猟採集による文化から脱却し、より豊かに生きるためには、

一人ひとりが力を合わせることが必要であった。この遺跡の大きさ、作り上げた

物やその生活様式をみて我々先祖の労働観が痛いほど分かります。

土地を耕し、農作物を保存する高床倉庫などの建物を建て、環濠や、堀、やぐら

などを築いてまもり、司法や機織、農耕具や武器を作るといった機能分化が進みます。

これは、一人ひとりが、エゴむき出しで行動していては、成し遂げることは出来ない新たな日本人の挑戦。

あんな広大な環濠を掘ることは、1人の人間で成し遂げることは出来ない。

我々の先祖である弥生人は、自分自身が豊かに生きるためにエゴをすて王様を立て、

和をモットーとした。それは、働くとは、日本の今まで大切にしてきた労働観。

働くとは、傍を楽にすること。

他人のため働くことが、自分自身をも豊かにするということが、きっと今の

日本人のDNAに刻まれるているに違いない。

この遺跡の高いやぐらを見つめながら、この40ヘクタールにも及ぶ

吉野ヶ里の集落を築こうと集まった5000人もの集落に住む人たちの

思いに心を馳せる。

「より豊かに暮らしたい。そのためには、皆で力を合わし、この村を守ろう」

と。そして、収穫を喜び、祭りで踊り狂う5000名の住人たち。

「いやあ、一生懸命働いたなあ、お前のおかげだありがとう。」

と仲間を認め合う5000名の住人の喚起の歌声が、聞こえてくる。

そして、また、

巫女を中心に

自然に祈り、感謝し、種まきから、田植えの時期、収穫の時期を神様と共に

決定し、王様が、集落の首長に伝え国を動かしていくという自然と共に

生きる弥生人の一年のサイクルが始まる。

|