先日、毎年定期的に行われている士業勉強会が開催されました。

この勉強会は、私達社労士、行政書士だけではなく、税理士、公認会計士、司法書士の第一線で活躍している方が、一人が何かしらのテーマを発表し、その後質問という形で行っています。

今回は3人が発表をし、弊社では、行政書士中尾が発表させていただきました。

一番手は、私たちがいつもお世話になっている税理士の先生。

最近になってさらに中小企業診断士を取得されたそうです。

そこで、中小企業診断士とは、どういう仕事をしているのか、というテーマでお話いただきました。

さて、次は私の発表の番です。テーマは『NPO法人と一般社団法人の違い・今後の社会起業家について』です。

最近私はNPO法人や一般社団法人で働いている方達とお仕事させていただく機会が増えました。

数年前は、より良いまちづくりを行っていこうと考えている人や、環境について真剣に考え、その輪を広げていこうとしている人達がこんなにも大勢いらっしゃるとは思っても見ない世界でした。

しかし、社会貢献を目的として本気で社会や環境や子供達等のために働いている方々を目の当たりにし、私も法人を設立する上で人や環境に役に立つことを本気で考えている法人を創り、一緒に成長していきたいと考えるようになりました。

また、有限会社人事・労務としましては、これからの法人は、社会貢献して社会的満足(SS)を充実した法人を設立・育成していきたいと考えています。

そこで、社会起業家を支援していくためにグリーンカラー創造インキュベーションオフィスの入居者募集を近々行う予定です。

これからの時代、自社のことだけを考えるのではなく、環境・社会・人の役に立ちたいと本気で考えている人達とお仕事させていただきたいと思いました。

そこで、特に社会貢献を目的として法人設立する、NPO法人にスポットを当て『NPO法人と一般社団法人の違い・今後の社会起業家について』を私の勉強会のテーマにしました。

この勉強会で、諸先輩方がいる中大変緊張しましたが、滞りなく終わりました。

会場の先生方からは、NPO法人を支援していくのは、社会的にも必要なことだし、NPO法人の事務局担当の方々の働きが、NPO法人を運営していく上で大切だ、その点について、士業毎で支援していかなければならないと教えていただけました。

益々、これからの理想のNPO法人を創設していくためには、行政書士だけではなく、税理士、社会保険労務士、司法書士等、他士業の方同士が手を取り合って、創っていかなければならないのだと思いました。

今後、日本の未来の新しい担い手として、NPO法人の就職率、賃金水準もアメリカ並みに成長していくためには、すなわち、NPO法人も経営的視点を取り入れていかなければなりません。

弊社のミッションの「カッコイイ大人になろう」という意味でも、私がまずカッコイイ大人になって、精一杯努力していきたいと思います。

昨日は、我々、日本ES開発協会のメンバー前田さんが、会長を務めます多摩いきいき就労研究会

の活動にメンバーの佐藤さんと出席してまいりました。

前田さんは、協会内でも、障がい者関係のESをたかめるべく活動をしている方で、

今回は「可能性」を「戦力」に!というテーマで、ジョイワークセンター長の

松下傑さんを講師に向かえ、そのあと参加者同士のフリーディスカッションを行うという

企画でした。

今回参加してみて思ったことは、講師の松下さんのお話から、

ある、障害者の方が、自分が障害者だと分かったとき人生に夢を持つのを諦めた。

しかし、松下さんの支援もあって徐々に仕事を覚えていった。

そして、あるとき、その方が、「僕も夢を持っていんだね!」

とつぶやく。

そして、いつの間にか、本人の口からは、「僕みたいな立場の人の役にたちたい」

とまでいってくれるようになったというエピソードを伺った。私達、協会の社会観、ESを中心とした職場つくり、「仕事は楽しい」ということ、

そして究極は「人様のために役にたちたい!そのために働きたい!」

ということを障害者の方が、健常者以上に身をもって感じ理解しているということでした。

われわれ健常者は、高校、大学を出て、なんとなく就職し、なんとなく仕事をし、

また次の日も会社にいく。

そんな毎日を過ごしている人が、ここ最近増えてきていると思いませんか?

仕事をする、がんばれば、人様の役にたてる状況にいるということは、実は当たり前なのでは

なくありがたいことなのだということを身をもって知る必要があると思いました。

前田さんとは、その後懇親会の席で、協会の日光街道徒歩行軍のイベントでは、障害者と一緒に街道のクリーンアップ活動を行ったり、農園で健常者と障害者が一緒になって農作業をするイベントを企画しようなど大いに盛り上がりました。

今回の経験を是非協会に持ち帰り、協会のテーマ「日本の未来の働くを考える」、そして

「ミッションをもった大人を世界中に増やす」というビジョンの実現にむけこころ新たにがんばろう

と思うすばらしい会でした。

今回は、新潟の旧山古志村まで、棚田を見に行く。

棚田は、農家の方が古来より大切に守り抜いてきた、

歴史的造形物と同時に自然と人とが作り上げてきた芸術作品といわれている。

そこで、新潟オフィスのリーダであり、地元では、野菜社労士といわれ活躍している

斎藤さんの案内で全国的にも有名な旧山古志村の棚田を案内してもらう。

山古志村といえば、今回の地震の被害依然に新潟で大きな地震があって村が、

水没してしまった光景を覚えている方も少なくない。

山古志村に広がる田園風景は、そんなことがあったのかとおもわせるほど、鳥がさえずり、

カエルの合唱が村にこだましのどかな風景がそこには広がっていた。

しかし、ふと山を仰ぎ見ると、底には、赤茶けた山肌をさらした、地震の爪あとが今も

残っている。今回の現地で見た3.11の強大地震が、オーバーラップする。

そして、

屈託のない笑顔で話しかけてくる現地のお母さんたちの顔をみていると人間ってすごいなあ。

と感心してしまう。

棚田は、古くは室町時代の文献にその記録があるという。お米が取れない土地でも

その当時、農家の方々は、どうしてもお米が食べたかった。山にへばりつきながら、棚をつくり

ため池をつくり、崩れてもまた新しい棚を作り続けてきた、その執念と農耕を基本とした日本歴史

の集積がそこにはある。そして、雨風で崩れたら崩れた形で、自然に逆らわず、その土地をならし

また、新たな棚田を作る。

山古志村でも地震で棚田が崩れたそうだ。

しかし、私の目の前には、この棚田を守り通してきたその村の誇り、

そして日本の伝統の尊さが、目の前に広がっていた。

村のお母さんが、野生の烏が遊びに来たと私に呼びかける。

山では、烏も人間の友達だ。

山の烏がないている。烏の鳴き声まで、都会の烏とちがってのどかにきこえる。

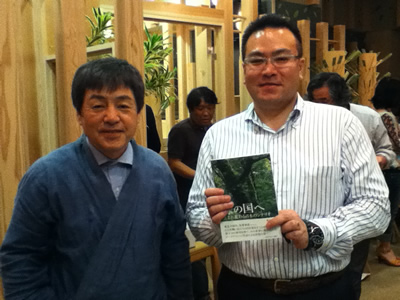

新潟長岡に新オフィス開設。新リーダーに「お野菜社労士」こと斎藤さん就任。

*新潟オフィスリーダーの斎藤さん

地元では、

お野菜社労士として、介護業界、農業関連の就業規則や人事制度で活躍する、若き

社労士のリーダー斎藤さんを迎えての新潟オフィスの事務所開きを行いました。

斎藤さんの奥様も駆けつけてくれて皆でワイワイ楽しくこれからの新潟らしいオフィス

構想について話しながらたのしく引越し。

近い将来は、オフィスの土地に野菜やお米をつくりながらお客さんにおいしい野菜や

お米を振舞いながら、部下指導や組織風土づくりの話ができればと意気込む斎藤さん。

*斎藤さん流 事務所の清め方*

業界では、そんなユニークな先生はいません。米どころ新潟ならではの発想です。

野菜、お米作りは、組織風土、部下育成にも共通点はいっぱいあるんだと熱く語っていた

斎藤リーダー。

いまから楽しみです。

私が、副代表幹事を務める、オルタナ主催のグリーン経営者フォーラムが、開催されました。

今回は、エネルギー問題について、オークヴィレッジ代表の稲本正さん、

城南信用金庫理事長の吉原毅さん、

そして、株式会社オルタナ 代表取締役森 摂さんの3名によって行われました。

原子力については、ウランなどは、もともと地球にはなく、46億年前、超新星の爆発によって

飛んできたものを掘りおこして使っている。それは、すなわち、いま使っているエネルギーは、

46億年前に取り込んだエネルギーを使っているわけで、それは、人知を超えているものを使っていると

思わざるを得ない。

次に、この震災を通してこれからの日本の方向性についての話に移ったが、そろそろ、

デカルト的な、数学的世界観からの、脱却が求められているのだとパネラーの2人の一致した

意見があった。そのデカルト主義の最たるものが、お金であり、これが、仕事をつまらなくし、

個人主義を加速し、消費でしかモノをみない世界を作り出してしまったのだと。

日本の仕事観とは、そもそも仕事とは、神様からの頼まれごとであり、楽しいものという

ところから出発している。城南信金のトップの吉原さんのような方が、お金を中心とした

働きはよくないと訴えかける姿に会場も拍手。お金を中心とすることにより、

お金にならない仕事は、仕事でないと、捉える姿勢、そして効率、無駄を省くという、合理主義は、

視野狭窄に陥るという点は、全く同感だ。仕事とは、目に見えない関係性や、誇り。

プライドなども含めて仕事であり、全体性こそが大切だということに私自身、組織を機械論的な発想から

生命論的発想への転換という意味で大賛成だ。いまの、厭勤感を食い止めることは、仕事を

お金との見返りでとらえる等価交換的な捉え方を変えていかなければ、日本はおかしくなると

私は、考えている。

最後に震災後、われれは、どう行動していくべきかの問いかけに対し、

近代合理主義の思想の過ちの指摘として、資本主義は、競争の原理で動いているが、

もっとも発展した、生物は、昆虫であり、次は、植物である。そして一番ダメなのが、

私達、哺乳類であるという。そして、このもっとも種類が多い昆虫、植物の共通点は、

共に助け合い、進化していくという、共進性にあるという。

これからの若者は、生きる力を養わなくてはならない。

その生きる力のキーワードは、共進性。

今回の大震災では、IQよりも組織、地域コミュニティの大切さを

痛感した。

これは、ESの文化を通して、社会的知能指数を

高めることが、これからの時代を生き抜く要点であり、これらのことは、昆虫や植物から

多くのことを学ぶことができる。

さて、社会が変わるかどうかは、このような世界観をもって勇気をだして日本が

進むことが大切で、成功モデルを日本が世界に先駆けつくりださなくては、だれもついてこない。

世界は、日本をみている。

明治維新も最初は、脱藩した坂本龍馬も犯罪者だった。

しかし、その初期の試みなくして、維新は成し遂げられることはなかった。

進化の過程は、アーリーアダプターから、アーリーマジョリティへそして、レイトマジョリティ

へと移っていく、いま、ここにいる人はアーリーアダプターあり、維新前の一番面白い時期にいま

皆さんはいる一緒にがんばりましょう。と稲本さんの力強いエールで締めくくった。

今日は、大塚さんの会社の社会人1年目のインターンの方と、

弊社のインターン学生の原田君との人事交流をさせていただきました。

以下は、原田君の感想です。

------------------------------------------------

はじめまして!インターン生の原田です。

今日は、大塚さんとインターン生の○○さん、所長と私の4人でお話をしてきました。

現在、就職活動の身として印象的だったのは、就職活動でうまくいかない人の話です。

○○さんは東京大学卒業だそうですが、なんと東京大学を卒業した方であっても就職活動がうまくいかない人がいるそうです。

話を伺ってみると、そのような方は業種へのこだわりが強く視野が狭くなっている人が多いとのこと。

自分の中にしっかりとした思いをもつことは大切ですが、

その事により囚われが生まれ、視野が狭くなるようなことはあってはならないと感じました。

また、しっかりとした志を持ちつつ広い視野を持つためにも、

色々な人に出会い、話を聞き、様々な考えに触れることが大切だと感じました。

今日も新しい出会いがありました。この出会いに感謝する心を大切にしたいです。

本日は貴重なお話、本当にありがとうございました

これからもどうぞ宜しくお願いします。

------------------------------------------------

社長や上司が、あれこれ言うよりも、新卒どうし、インターンどうしの何気ない会話のほうが、

向上心を刺激することがありますね。仲間同士が相互に刺激しあう空間をつくることが、時に

教育上効果を上げ場合が多々あります。

こんにちは、水澤です。

昨日、大学時代の恩師と、学生が弊社に来ました。

夏休みを利用して、大学3年の女の子がインターンシップに来るということで、

挨拶を兼ねて、来ていただきました。

私も大学3年の時、インターンシップに来て、

そのまま入社が決まり、現在に至るのですが、

こうして毎年、インターンシップに後輩がやってくるので、

初心を思い出し、背筋が伸びる思いがします。

最近は、フェイスブックやツイッターのなかで、

恩師である小西先生も友達なため、

頻繁にお互いの近況は分かっていましたが、

1年ぶりに顔を合わせました。

*浅草・雷門をご案内しました。

私がここに初めて来たとき、私は、

一言も言葉を発せないくらい緊張していました。

また、社会人としてのマナーや、動き等について、

そのとき小西先生には、いろいろ教えていただきました。

今、同じことを小西先生が後輩に言っている姿を見て、

懐かしい、面白い、と思いました。

ですが、私は果たして、成長しただろうか、

そのとき教わったマナーは身についているのだろうか、

お茶を出す手がすこし震えていました。

小西先生は相変わらずの博識で、

日光をさえぎる、ひさしの話から就職活動の話まで、

また、私の同期や後輩の近況を知らせ合い、

楽しかった小西先生の授業のように

あっという間に時間は過ぎてしまいました。

*スカイツリーと隅田川をバックに

次お会いするのは、また1年後でしょうか。

そのときに「おっ!成長したな!」

と先生に言われるよう、今日も1日がんばります。

昨日、あいおいニッセイ同和損保さんで、保険代理店の皆さん向けに「ESを軸とした組織づくり」をテーマにお話をしてきました。

全国各地から集まった経営トップの方々向けに、「企業文化の育み方」や企業の根幹にあたる「クレド」など、基本的な考え方をお伝えする講座でした。

普段、たとえば私たちがどこかのお店に入った時に、「良かった」と感じる店とそうでない店とに分かれます。

そのように「良さ」を感じる理由としては、店員さんとの距離感であったり、居心地の良さであったり、雰囲気の明るさであったり、いずれにせよ「目には見えない部分」に共感して「良かった」と感じるからこそ、繰り返しその店に通ったり、知り合いに口コミで伝えたりするようになります。

これは、企業の組織においても同様で、そういった「目には見えない部分」の価値をいかに高め、共感を集めるか、という点がこれからの社会においては重要で、そのためにESを軸とした組織づくりで「企業文化」を育むことが必要なのです。

「会社の誇り度チェック」や「ココロミワーク」など、いくつかのワークを交えながら二時間の講義を終了しました。

一人でも多くの方に、「これからの時代、持続的な経営を実現するためには、ESを軸とした組織づくりによって”目には見えないもの”を大切にする企業文化を育むことが必要なんだ」ということを気づいていただき、ESというアンテナを立てて組織と向き合っていただければと思っています。

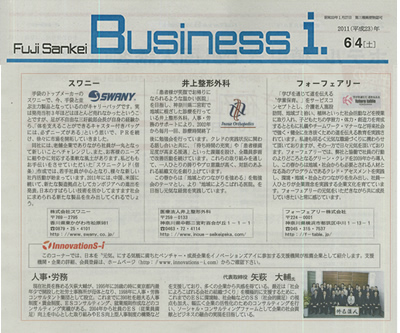

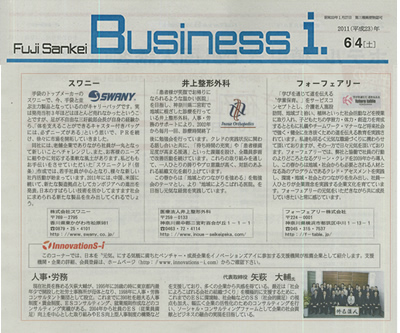

ES、そしてグリーンな試みに挑戦していただいた顧問先企業3社が日本を元気にする企業として

紹介されました!うれしいです!

*画像をクリックして記事を読む

フジサンケイビジネスアイの「日本を元気にする気概に満ちたベンチャー・成長企業の

コーナー」に弊社が推薦する顧問先企業が、3社掲載されました。

この、3社の特徴は、会社の大小にかかわらず、

「人に社会に環境にやさしい社会の実現」をめざす企業文化を構築しようとがんばっている

企業です。具体的には、モノやお金といった目に見えるものを中心とした、組織の体制から

精神的な目に見えないものに価値を置く新しいスタイルの組織つくりを行っています。

資本主義は成熟化が、いわれはじめて久しい世の中。資本主義の成熟化とは、目に見えない

ものに重きをおく世界観です。それは、とりもなおさず、人間そのものの成熟とは何かに行き着きます。

人間そのものの成熟とは、目に見えない精神的なものが理解できる人間性の向上です。

おもてなしや、もったいない精神などの目に見えない価値を古来より、大切にしてきた

日本は、新しい資本主義のルールの先導役であるはずです。

私たちは、「日本の未来の働くを考える」という日本でも数少ないソーシャルコンサルティング

ファームとして、弊社もその大きな物語を紡いでいこうと思います。

弊社は、社会に多大な影響力を持っている企業のトップを通して誇りある日本の未来

に貢献していきたいと思います。

今回のこの3社が掲載されたことは、フジサンケイビジネスアイの方々の理解。そして、

日本でも初の企業体質改善の試みであるグリーンクレド、クレドアセスメント、ES向上型人事制度など

新たな、試みに対し、弊社を信じて挑戦していただいたこれら3社のおかげです。

この3社の挑戦は、やがて、新しい資本主義のルールを作り出すのだという思いで顧問先の

信頼を失わないよう進んで行きたいと思います。

「震災の影響下における労務管理」というテーマでセミナーを開催しました。

震災から3ヶ月が経とうとしていますが、被災地ではなかった東京においても

依然として多くの経済的な影響が出ています。

今回のセミナーでは、まず政府の「日本はひとつ仕事プロジェクト」の施策について

説明しました。その施策のひとつとして被災者関連の今だから使える助成金について説明し、

如何に雇用を守ることが重要なのについて力を入れて話しました。

しかし雇用を守るうえで、どうしても賃金カットをせざるを得ない状況になった時の

手順、事前にやっておくべきこと。また最終的にどうしても解雇しなければならない

ときの方法などについても事例を基に説明しました。

ボランティア休暇については最近弊社でも問い合わせが多くあります。

従業員からボランティアに行きたいと申し出があった時に事前に検討しておくべき

項目などについて説明しました。

このセミナーは早くから満員となり非常に好評を得ているものです。

次回2回目として7月6日に同様の内容で行います。

震災の影響下における労務管理レポート 無料ダウンロード

⇒ 東日本大震災に対する人事・労務緊急対策レポート

|