こんにちは。有限会社人事・労務の本領です。

先日、「人事労務の実務辞典」5巻シリーズの最終巻が完成し、書店にて発売されました。

昨年12月のちょうどクリスマスの時に第1巻が発売されたのを皮切りに、

これでようやく1巻から5巻全て発売になりました。

思い起こせば、昨年の夏ごろに執筆の話があった時に、私なんかが本を書ける

のか不安でしたが、やるだけやろうと思って執筆メンバーに加えてもらいました。

その後、眠れない日も何日かありましたが、書き終えて、今形として書店に

出回っているのを見ると、みんなで力を合わせれば出来ないことはないんだと

すごく感動しています。

本書の特徴は企業が人を雇った場合に採用から退職までの間に

企業の中で人に関して起きる様々なことを5巻のシリーズに分けて、

わかりやすく解説してあります。

各巻の内容は下記の通りです。

第1巻 採用・退職・社内規定

第2巻 懲戒・解雇・賃金カット

第3巻 給与・手当・評価制度

第4巻 休日・休暇・労働時間

第5巻 労災・セクハラ・安全衛生

人事・労務担当者にとって、ふと疑問に思ったり、何か問題にぶつかった際に、

法律的問題をクリアにし、かつ具体的にどのような行動を起こせばよいのかを、

なるべく簡潔・明瞭にまとめた実務辞典です。

このシリーズが会社にあれば人事労務に関する悩み事は全て解決です。

皆さん是非、活用してください。

弊社ホームページにも書籍の詳細内容やお得なキャンペーン情報の

載っていますのでこちらも合わせてご覧ください。

アマゾンキャンペーン実施中!

http://www.shugyo-kisoku.com/jitsumujiten1_present.html

ESとは何か?を体感するために毎年、夏、冬と越後湯沢のリピーター率地域NO.1旅館井仙を舞台に研修を行っています。

今回は、その研修の皆さんと同窓会でのキャンプです。

さすが、自分の会社だけでなく、地域のため業界のためにがんばる、ESの高い会社さんだけあって誰もが自分の強みを理解し自然と楽しい場が出来てしまう。

シナジーと協調性の違いを体感させていただきました。大変楽しい時間を共有し、仕事とは何か?

人生を楽しむとは何かという、たくさんのことを今回も皆さんとのご縁から学ばせていただきました。

前田牧場さん、見学です。

最前列にいる、この牛さんさんは、次に、食べられてしまいます。

今回、お世話になった、我々の仲間の竹原さんは、毎回、大切に育てた、牛さんたちを、 お見送りしているのです。まるで、お坊さんのような、生きるとはなにか?牛さんたちの人生?牛生?ってなんだろう?と透徹した心を竹原さんは、お持ちだとおもいました。

人間は、生きていくためには大切な命をいただかなくては、生きていけない。

アイヌや、諏訪のクマ送りの儀式を思い起こしました。人間は、生態系に何を返していけるのか?

考えさせられます。日本人の大切な「おかげさま」の仕事観。

本日は、イノベーションを巻き起こす会社のES人事制度5つのポイントについて、3部構成で、セミナーを開催させていただきました。

10年先も皆さんの会社が時代を乗りこえ成長していくための、人事制度の改革のポイントとして、5つの視点を解説させていただきました。

* 参加者の皆さんからのメッセージ

最近、多くの社長さんから、良く問われる問題として、

・CSRを導入したいが、社員が動いてくれない

・地域密着で、このまちと共に発展していきたい

・商品がすぐに陳腐化してしまう。10年先も成長し続ける商品をつくらなければ

・社員の定着率が悪い。若い社員が入ってこない

などの問題が生じる中、いかに人事制度を改革していけばよいのか。

その鍵の1つである、ESという視点を解説させていただきました。

参加者の皆さんからも、掲載を許可いただいた方だけでも、これだけの以下のような嬉しい感想を頂きました。4つ程ご紹介したいと思います。

●クレドの共有化が大切な決め手だと思います。それの前提として、クレドの具現化が必要と痛感しました。

●本日は大変有意義な講義をして頂きありがとうございました。中でも従業員に対する人事評価制の手法の重要性を再認識しました。前田さん!今日の講義評価は3重丸(○○○)でしたよ!

●「非金銭的報酬」というものもあるというお話を頂きましたが、属人的な内容で会社として仕組み化できないか教えて頂ければと思います。

●人事評価制度が7つのしくみからなるということ、又、目標管理も2~3つからでもやるとよいということをお聞きし、やれそうな気持になりました。

●事業開始から7.8年の法人です。まさにご指摘通りの職場風土となっています。

人事評価を含めて専門的な視点で人事制度の改革をしたいと感じました。

この他にもたくさんの感想を頂きました。ありがとうございます。

お金中心で、人が動く人事制度から、つながりで人が動く人事制度への転換が求められています。ビジネスモデルの変更やビジョンの斬新さだけでは、イノベーションは、起きないのです。社員1人1人の心に、イノベーションの灯をともさない限り、先のような課題は、決して成し遂げることは、不可能なのです。

本日は、ご清聴ありがとうございました。

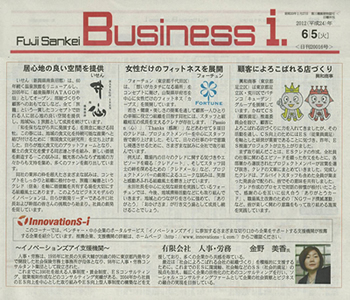

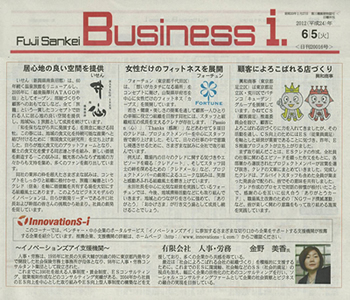

本日、弊社が支援機関を務める「フジサンケイビジネスアイ」紙面に、

弊社の支援先である3社が掲載されました。

これらの会社は、ES(人間性尊重経営)の考え方を軸にクレドを導入したり、

イノベーションを巻き起こす人事のしくみを導入し、ES経営を実践しています。

地域No.1企業として社会貢献活動にも取り組むなど、”社会によろこばれる会社”

として成長し続けるこれらの会社のような企業を各地に増やし、

”元気”な日本の未来を描いていきたいと思います。

青森に社労士の先生達と研修旅行に行って参りました。

なかなか、充実した時間を過ごさせていただきました。とくに興味深かったのは、奥入瀬渓谷での

話です。13年前、台風による、大きなガケ崩れが、あったようです。

かなり広範囲で、山の地表が崩れてしまったようです。そこで、ある大学の先生が、おもしろい実験をしました。一つの現場には、いろいろな種を混合させ、剥げ落ちた、山肌に種を強制的に吹き付ける方法、そして、もう一つは、自然に任せ、そのままの形で、植物が生えてくるのを待つという方法です。

さて、結果は、どうなったか?おもしろい現象が起きました。

植物は、確かに、強制的に植物の種を吹き付けたほうが、早く生えてきました。しかし、育ってくるにつれ、外来種が、混じり始め生態系が壊れてしまったのです。一方、自然に任せたほうは、確かに、植物が育つまでには、それなりの時間がかかったそうです。しかし、そこには、 国産種のみの生態系が育まれ、結局は、後者の方が、本来の奥入瀬渓谷の生態系を引き継いでいったのです。

私たちの組織風土にもいろいろと自然から学ぶ点は、ありそうです。

青森では、三内丸山遺跡を見学に行きました。縄文時代にいま結構はまっています。貨幣経済が、発展する前の贈与経済の実態がそこには、あります。

そして、縄文時代は、日本で1万年以上も続いた日本の基盤文化であることは、紛れもない事実です。いま、私たちは、たまたま、貨幣経済の中にいてそれが当たり前だと思っていますが、大きな歴史の流れの中では、贈与経済が、主流です。

そして、先祖達のDNAは、私たちにしっかりと受け継がれています。文化人類学者の中澤新一氏は、ボールを投げあう単純な遊びである、キャッチボールを飽きもせず、ずっと続けられるのは、ボールというものを投げ合う行為そのものが、贈与からうまれる太古の心がそこには、あるからだといっています。

|